黄埔英姿永流芳!纪念我的奶奶余文玉

潘叶挺 2025/11/4 16:50:00 浏览:21

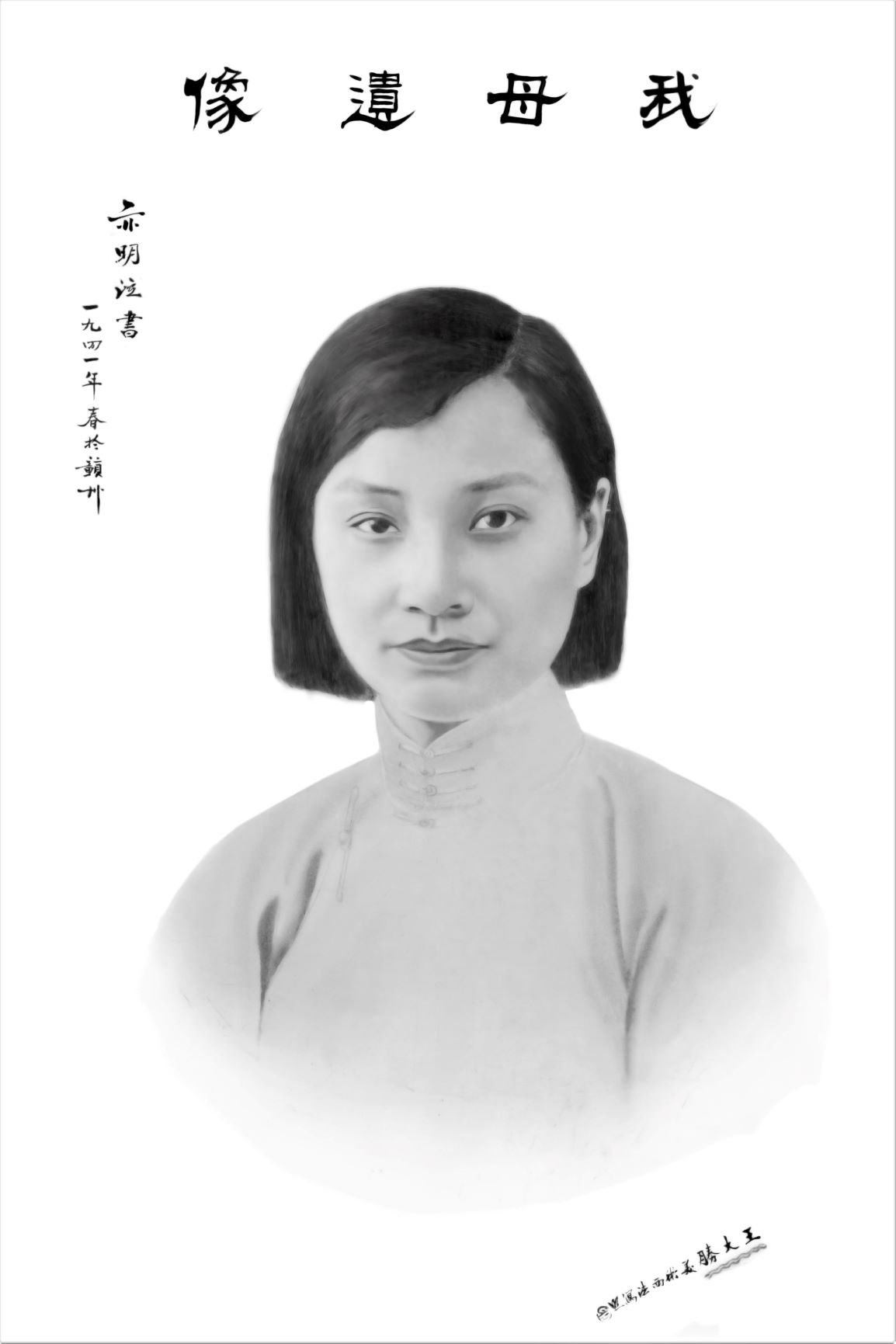

大约是1984年,刚刚从山村举家搬迁到小镇的父亲带着安顿好的家人拍了一张黑白的全家福,照片中我捧着一块沉甸甸的瓷像,那是奶奶的遗像。父亲将相片晒出来后,寄了一张给香港的伯父,在照片的背后,父亲用圆珠笔写下:“您的关爱,如阳光雨露”。这是我有生以来拍的第一张全家福,父亲除了表达对伯父关心、支持的感谢,也告诉伯父,奶奶的瓷像还保管得好好、请放心,因为那时他和伯父两兄弟已经四十多年没见过面了。父亲还让照相馆多拍了一张奶奶遗像的照片,这张小照片从我读高中寄宿开始,就伴随在我身边至今,亦超过了35年!

小时候,很多人一进我家,就被客厅里奶奶的瓷像所吸引,因为她端庄秀丽的容貌让人惊叹,但瓷像上那一九四一年的时间又让人叹息。奶奶瓷像,就是我家最亮丽的风景;多年以后,我才知道这块瓷像能完好如新的保留下来,是多么的不容易。在最艰难的时候,无助的父亲曾托可靠之人将瓷像埋藏在地下多年。因为有奶奶的瓷像,就如她在天之灵陪伴着我一路成长。我的幸运是,父亲竭尽全力保护了奶奶的瓷像,让我自小就知道奶奶的容颜;父亲的不幸是两岁多的时候,奶奶就已经去世。父子两共同的不幸是,家里没有一张爷爷的照片,我们都不知道爷爷的样貌。

那时候我对奶奶的了解少得可怜,只知道她是重庆人、读过大学很有文化。要知道,上个世纪20年代读过大学的女子凤毛麟角,像奶奶这样秀外慧中的女性自然是让人崇敬,我懂事起就相信她的一生一定充满传奇色彩。奶奶最终长眠于闽粤赣三省交界的乡下小山村,一个原因是上世纪风起云涌的三、四十年代那不堪的历史铸就的,那是一个内忧外患的年代,内有军阀混战祸乱不断民生艰难、外有日军侵华面临民族危亡,爷爷奶奶从南京回到了赣州、奶奶回到了乡下。另外一个原因,则是爷爷奶奶同为那个时代优秀的青年,跨越千山万水有缘相识于上海复旦大学、同窗求学互相倾慕结成人生伴侣,但乡下的小山村始终还有一个家在,且那里是战火未能燃及之地。

关于爷爷的传奇故事颇多,我自小就有所耳闻,这也是我在这十多年来苦苦追寻爷爷历史后,能写下五十多万字文章的原因。而奶奶的人生显然过于短暂,我生活的小镇老街有一位德高望重的老人,她是唯一见过奶奶的人。老人家讲起奶奶时,一脸的尊重,她说奶奶不单止长得靓还很有见识,与何香凝、宋庆龄还相识;这一说法困扰了我很多年,因为那个年代何香凝和宋庆龄都是课本中和电影里才会出现的人物,直到30多年后的2020年,这个谜团才被我解开。另一个传奇故事,是讲述爷爷奶奶因为分隔两地,在抗战期间鸿雁传情时书信经常被人偷窥,于是他们夫妻直接改用英文写信。这个逸闻成为我小时候的励志故事,激励梅州客家地区成长的我要变得优秀,并知道读书的重要和份量。

从文字中得到奶奶的信息,还是在上世纪九十年代的中期。因为乡下潘氏修族谱,父亲请爷爷当年的秘书手写了一份爷爷的传记。在爷爷的这份传记中,讲到奶奶是出身于重庆的“名门淑媛”,和爷爷是大学的同窗,并一同进入国民政府实业部做事,奶奶还担任过会计室主管。寥寥数句,简短得来又弥足珍贵,因为再没有人知道奶奶的其他经历。再后来,关于奶奶的信息,则来自于伯父。伯父说,奶奶的娘家在重庆的菜园坝;从此,“重庆菜园坝”就深深的刻在我的心里。人间事有时候很奇怪,我自小就对四川话有一种天然的熟悉;所以,1999年我因工作驻地重庆一年时间,就将办事处设在重庆菜园坝、奶奶的娘家,只是世事沧桑早已没有当年的痕迹,我只能在脚下同一块的土地上纪念奶奶、告诉她我来过。

2001年,我在飘泊两年后重新回到广州发展。那些年,我见到出差或途径广州的伯父时,总会问起奶奶的事情。但当年只有十岁的伯父记得的事情非常有限,我最敬佩的是少年的伯父在赣州给奶奶留下了这块瓷像,还有他在瓷像上写下的那一手漂亮的字。这块瓷像后来由我交给伯父带回香港,可谓物归原主;2014年秋伯父去世后,我与伯母商量将瓷像带回身边作为纪念,成为凝聚我家和见证中国近代历史的贵重物品。再过16年,它将迎来100年的时光;到那时它将更加有历史的含量,试问平常人家能拿得出多少自家亲人的百年物件?

我从2013年开始追寻爷爷奶奶的人生历史,当时把追寻的重点放在爷爷身上,一来爷爷的人生历程比奶奶要长,二来可追寻的历史信息要多一点,且爷爷还有旧属尚在人世。2015年12月,我第一次到江西省档案馆查找爷爷的历史档案,收获颇丰让我感叹不已,从此接触到省一级的档案馆。一个重要的改变发生在2016年11月,有位网友告诉我可以联系南京的中国第二历史档案馆(人们习惯简称“二史馆”)查询民国时期的档案。我马上意识到自己认知上的不足,以最快的速度联系了二史馆,很快就收获到爷爷的相关档案,让我非常惊喜。我知道,爷爷在民国实业部那一时期的历史信息,就要指望二史馆了,我的追寻也提升到国家级档案馆。

在其后的2017至2019年间,我一直关注这二史馆的动态,因为随着越来越多的档案电子化,我可查询到的档案也越多,并不断找到爷爷的材料。当中,我也曾经查询过奶奶的档案,但由于无法提供准确的任职部门和职务,收到的是不确定的信息,让我心里满是失望与失落。2020年农历春节前后,口罩疫情爆发并导致生活的正常运转被按下暂停键,这是一段让很多人陷入彷徨与迷茫中的时期。但这时候,伯母却给我提了一个要求,希望我淡化口罩影响、抓紧时间寻找一下奶奶重庆的娘家人,因为这是潘家长久的心愿。

我非常认同伯母的观点,也很清楚时间不等人,只是不知道从何入手;当时仅有的信息,就是奶奶有一个哥哥,以及乡下亲人提起过的名字。在经过几个月的反复煎熬后,我决定请求二史馆帮忙,并幻想过说不定奶奶的娘家人也在寻找潘家后人呢。于是我发了一封邮件给二史馆,情真意切的讲述了自己与二史馆的缘分和收获,并诚恳的请二史馆予以帮助寻亲。没想到这份邮件打动了二史馆的领导,我很快接到馆里刘老师打来的电话,说馆里愿意予以应有的帮助。这一点,让我至今感谢二史馆,她们是真心实意为社会广大群众服务的。在二史馆的帮助下,我厘清了奶奶兄长余天觉的名字而不是余天阁(在客家地区“觉”与“阁”同音),并找到舅公的历史档案,以及他的一张照片。果然,奶奶娘家人不简单,我的舅公也是在上海读过大学的人,足见奶奶娘家的殷实家境和对子女教育的重视。

2020年5月,我的寻亲文章《80年沧桑,跨世纪追寻》在二史馆公众号民国大校场刊出,拉开了我人生中新一段追寻序幕。当然,我很清楚不可能那么顺利、一撮而就的达成寻亲心愿,对平凡人来说寻亲注定是一件艰难不易的事情。我保持着平常心,并与二史馆维持紧密联系,这一份坚持让我得到回报,在陆续找到的爷爷档案中,我不断发现有奶奶的名字。2020年12月,奇迹出现,我在二史馆寄来的档案中发现有一份爷爷的甄审证书,证书上有一张单人照,这让我喜出望外,马上请求二史馆帮我寻找这份甄审证书原件。时隔两天后,二史馆找到爷爷两张单人照、时隔十年的两张照片,当收到二史馆的快件打开光碟看到爷爷照片的时候,我刹那间感到天地被激动和幸福所充满。这一收获不单止激励着我,也让我相信寻找奶奶亲人的事情一定能突破,只是时间问题。

2021年1月,我收到二史馆寄来的快件,首次同时找到爷爷奶奶的档案,这真是给我的两份礼物啊。正是奶奶的这一份档案,很快把我给惊呆了。在随后不久某一个加完班的夜晚,我翻看奶奶的档案时发现有毕业于中央军事政治学校武汉分校女生队的记录。我心里产生了一个疑问,不清楚这是一个什么性质的学校,于是马上请教我在历史档案馆工作的朋友建华。建华回复我说这是重大发现,中央军事政治学校武汉分校女生队就是历史上著名的黄埔女兵,是中国近代第一支正规的女子部队,她们是彪炳史册的一代女性精英。她们213名的团队中有“黄埔女兵四杰”,包括民族英雄赵一曼在内。也就是说,在我心目中端庄秀丽形象存在30多年的奶奶,还是一位名垂青史的巾帼英雄。我终于知道了,奶奶真的没有我想象的那么简单,她一定还有传奇的历史故事。建华发了一张黄埔女兵的大合影,但在黑白合影中,我无法找到哪位是奶奶。在建华的推荐下,我第一时间联系了《武汉黄埔女兵》的作者之一吴明堂先生,向他买了这本书。

我当时满怀希望《武汉黄埔女兵》一书中会有奶奶的通讯地址,或者是家庭情况的介绍。但翻到书本那页后心愿落空,奶奶名字对应的信息栏信息很少,只是提到军校解散后,奶奶去了汉口特别市党部和市总工会女工部;汉口的特别市党部和总工会女工部是何香凝负责的,这就跟小时候镇上老人说的信息对上了,奶奶与何香凝相识。作为中国历史上开创正规女子部队历史先河的黄埔女兵,宋庆龄当年曾到武汉军校视察并发表演讲,女兵队还给宋庆龄出席公众活动时担任过安保工作,这也是奶奶与她有机会接触的原因。那一段时间,我在网络上拼命的搜索黄埔女兵的相关信息,网上能找到的信息和视频不多,除了牺牲的赵一曼、游曦等人外,都是经过血与火考验后幸存的女兵信息,曾宪植、危拱之、胡兰畦、谢冰莹等等。

就这样,我多了一重无上光荣的身份——黄埔女兵后人,奶奶的这个光辉历史估计连伯父都不知道,但在爷爷看起来,这或许再正常不过,因为他们夫妻俩都足够优秀。一本《黄埔女兵》已经无法满足我对奶奶历史的迫切了解,我想知道奶奶在军校解散后经历了什么、她是怎么跟爷爷相识的?奶奶的档案显示,她没有在何香凝身边逗留多久,很快进入了武汉中山大学读书,一如既往的钟情于学习。但后续是怎么样?没有历史信息可以佐证,于是我开始搜寻黄埔女兵留下的传记和其他历史信息。恰巧这个时候,二史馆的刘老师告诉我,说《江西文史资料选辑》的一篇文章中有奶奶的信息,是女兵四杰之一胡兰畦的回忆内容。我找南昌的朋友挥羽帮我从网上买下这本书,同时找公司同事网购到《胡兰畦回忆录》。终于,在奶奶战友胡兰畦将军笔下的记录中,历史的谜团终于揭开了;原来奶奶离开武汉后去了江西省政府任职,我推测是因为当时奶奶的兄长余天觉在江西省党务学校任职,她到江西呢兄妹有个照应。2024年春节期间,北京的晓华教授帮我找到民国江西省当年出具委任状电子版,奶奶的这一历史事实得到确认。

根据《胡兰畦回忆录》,奶奶在江西省政府的时候,还和胡兰畦一起联手营救过她们在黄埔军校的教官黄克谦、也就是后来的经济学家黄松龄。1928年春天,奶奶到了上海进入大陆大学读书,继续圆她的求学梦。历史就在这里交汇,爷爷奶奶在上海相识了,他们能在复旦大学同窗,跟当时大学之间可以转学有关系。曾经,我反复推算爷爷的求学经历,总觉得爷爷不可能在那个时候跟奶奶相识,时间节点对不上。后来,我带着这个疑问在前年春节前回到小镇,去拜访我初中时的韩副校长并寻得解答。韩校长的父亲与爷爷是中学时的同窗,韩校长说他父亲讲过,当年爷爷是学校的风云人物、非常优秀,初中没有读完就考取了上海复旦大学,这得益于当时民国的大学开放式招生,也就是说爷爷当年跳级了,就像当今参加高考被录取的少年班学生。就这样,一位来自重庆的优秀美女、一位从广东深山走出的青年才俊,在二十世纪二十年代末的上海滩相逢、相识、相知、相爱。1930年初,爷爷奶奶在《上海申报》刊登订婚启事,这对才子佳人宣告结为夫妻;1931年,伯父在南京出世,有了三口之家。

奶奶显然没有甘于做一名家庭主妇,随后亦进入到国民政府实业部任职。从历史档案来看,爷爷奶奶并没有在南京购置房产,奶奶的通讯地址就是实业部的小花园,应该是单位宿舍。虽然,爷爷奶奶的收入要在当时购房,也具备实力和条件;奶奶的月工资收入为30大洋,爷爷则有180大洋,按上世纪三十年代的房价来说,压力不算太大。在那激荡的时代风云变幻中,爷爷奶奶于实业部任职到1937年;随着卢沟桥事变抗日战争全面爆发、时局日益紧张,爷爷携家人从南京返回到赣州,历史档案显示,爷爷在谷正纲的推荐下,进入蒋经国负责的第四行政专员公署任职。这位谷正纲是民国时期一位著名的政治人物,但他与电视剧《沉默的荣耀》中的谷正文没有任何关系,仅是名字相近而已。回到江西后,在这一段国土不断沦陷、战火纷飞的抗战前期,奶奶往返于赣州和寻邬之间。1938年底,我父亲在赣州出生,开始了他坎坷的一生。对奶奶来说,迎来一段动荡不安的日子,1938年,日军从大亚湾登陆并一路进发攻陷广州;1939年3月,南昌沦陷;1939年6月,日军入侵汕头,离乡下不过200多公里,江西作为抗战的大后方正逐步被压缩。

据村里跟随过奶奶的刘四婆婆讲,奶奶当年曾接待过一位女子到村里,这位女子脸上有伤,听闻是子弹击碎的玻璃弹射到脸上造成的。奶奶接待的这名女子是不是她武汉黄埔女兵队的战友?现在不得而知,这一段历史已消失在时间的隧道尽头里。而爷爷奶奶用英文写信的事情,应该就发生在这个时间段,可谓烽火连三月、家书抵万金之时,又是国破山河在、城春草木深之际。时间来到1940年,抗日战争逐步进入相持阶段,奶奶跟爷爷商议后决定回到寻邬乡下养胎,结果没想到这次一别成永远。1941年春,由于乡下山村的医疗条件差,奶奶遇上难产得不到及时救治,不幸去世。奶奶的去世,让爷爷遭受失去挚爱的巨大打击,也彻底改变了潘家的命运和伯父、父亲的人生轨迹。根据历史信息推算,奶奶去世时享年三十五岁,正是可以有所作为的年纪;如果还有生存机会,或许奶奶会跟她的战友一样,拿起武器保家卫国、抵抗侵略。

奶奶的不幸离世也注定了我父亲人生路的艰难,父亲从此就被安置在乡下,后来我猜测爷爷的想法,是打算让我父亲长大后侍奉乡下家中老人的。因为后来爷爷再婚,我有了姑妈和叔叔,爷爷心里惦记照顾乡下亲人的愿望更加强烈,而我父亲刚好承担起这个使命。世事难料,1945年抗战胜利后,爷爷被民国江西省政府委任为黎川县县长,离家更远了。三年内战国民党败退台湾,许多像爷爷一样的旧政府职员未能躲过鼎革带来的时代命运,爷爷也长眠于那片他倾尽心血治理过的土地。就这样,父亲连爷爷的样子都不记得,十来岁开始了失去双亲、孤苦伶仃的日子。在那样的战乱环境里,我估计奶奶的娘家人也没有条件过来送奶奶最后一程。就这样,我家与奶奶重庆娘家人的联系也逐渐中断、再无音讯。伯父和父亲都想过寻找奶奶娘家的亲人,但当时的环境和条件都不成熟。后来父亲和伯父相继离世,以至八十年后,我作为潘家后人,带着伯父和父亲的遗愿、伯母的嘱托,开始苦苦追寻。

穿越时光的隧道,时间回到1926年10月,北伐军打到武汉后开始筹建黄埔军校武汉分校,首次招收女兵的消息传开,举国关注广大优秀女青年踊跃报名。而重庆的招生地点设在重庆中山中学,在12月份进行严格的招生考试、1927年1月初在重庆的《新蜀报》和《国民公报》上公布录取名单。30名录取的女生中,奶奶的名字排在第2个;换作10年前,我绝对不敢相信这是我的奶奶,会认为只是重名而已。有人说,黄埔女兵是上世纪中国二十年代女性的杰出代表,入选的女兵身高在一米六以上、有学历容貌出众,可谓是百里挑一。1927年1月上旬,奶奶和录取的女生以及黄埔六期的男学员计300人从重庆出发经宜昌再到武汉。胡兰畦在回忆录中提到,在坐船出川前往武汉报到途中的文艺活动中,奶奶演唱了郭沫若新歌《湘累》,一展才华。《湘累》是郭沫若于1924年创作的一首现代诗,为其《女神三部曲》之一。我特意搜寻和听了《湘累》的歌曲,歌词婉转动人:

“泪珠儿快要流尽了,爱人呀,你还不回来呀-

我们从春望到秋,从秋望到夏,望到海枯石烂了-

爱人呀,你还不回来呀---

我们为了她,泪珠儿要流尽了,

我们为了她,存心都要破碎了,

爱人呀,回不回来呀---”

只是世人不知道,奶奶除了歌唱才艺外,还写得一手好字。4年前,有寻乌乡下的一位老辈提起,当年奶奶在村里短暂生活的时候,曾经代爷爷给一位潘姓前辈撰写了一对寿联,年长日久寿联的红纸脱落但墨迹印在墙上,真可谓力透纸背。伯父自小写得一手好字,自然离不开当年奶奶对他的悉心培育,奶奶遗像上的字就是伯父写的。我一直都“妒忌”伯父,他遗传了爷爷奶奶的优点长得风度翩翩、玉树临风;伯父一米八的个子,学识渊博爱好运动,1953年南昌大学提前毕业的他还曾经是江西省男排的主力队员之一。

奶奶考入武汉黄埔军校女生队前,就读于四川省立第二女子师范学校(简称“重庆二女师”),这间学校创立于1914年、位于今重庆市渝中区临江门一带,是当时川东的女子最高学府。受新文化运动和进步思潮影响,这间学校涌现了一批巾帼英雄,女兵四杰之一的游曦也就读于该校。重庆录取的女兵队员中,有五分之一来自重庆二女师,真可谓人才济济。

奶奶在进入重庆二女师之前,是读私塾还是国民小学不得而知,那是满清覆灭、民国早期的时候。但有一点是可以肯定的,奶奶的父亲很重视子女教育,奶奶的兄长毕业于中国公学大学部商科,商科应该类似经济系。这一点跟我的曾祖父相似,曾祖父为了供爷爷上大学、东渡日本留学,付出了毕生的心血,在爷爷25岁时就离开人世。据现有的档案显示,奶奶的父亲叫余云青,是一位开明的绅士,在当地有一定的影响力。但奶奶的母亲叫什么、是那里人氏,目前尚不得知,还有很多历史信息等待着追寻、挖掘。

但我如今已经找到不少奶奶兄长的信息,多年的心血可用一句苦心人天不负来概括。2025年3月,在重庆的朋友和二史馆老师的指点下,我根据舅公1945年在南京国民大会代表选举总事务所任职的信息,通过南京市政府的“我的南京”小程序,找到了舅公和他子女的户籍档案。收到南京寄来的快递,我内心可谓百感交集,但又不敢高兴因为还差临门一脚,经验告诉我这个时候往往会遇到阻滞和困难的。我把信息摘录下来,发给我认识的重庆余氏宗亲会的朋友帮忙寻找,但等不到佳音。我不甘心,经朋友建议又找了重庆电视台天天630节目组帮忙,这是重庆当地很受关注的一档栏目。2025年10月6日中秋节这天,重庆电视台播出了我的寻亲启事,但依然没有消息,现实告诉我如今依然需要等待。

四十载春秋,我无数次的想过动笔写写奶奶的故事,却不知从何写起,直到今年找到舅公更多的信息,有更大的机会联系上奶奶娘家的后人,这个念头愈来愈强烈。十二年前,我敲开江西黎川的历史之门之际,写下纪念文章《我的爷爷潘明光》,并一路开挂收获许多惊喜、感动,所经历的人和事、心路历程记载为沉甸甸的、超过五十万字的文章,让我以潘家后人的身份重回人们的历史视野中、让一个经历二十世纪家庭的跌宕起伏历史呈现出来。我常常告诉自己,历史不能重来也没有假设,要一直抱着对亲人的感恩之心前行,去追寻和完善家族史。这也是今天,我用积攒了四十多年的厚重感情写下纪念奶奶文章的原因。

自2000年结束驻地工作离开重庆至今已经25年,我一直在等待再回重庆的机会,并一直希望这个重逢的机会是在找到奶奶娘家后人的时候。对奶奶的纪念由来已久,除了奶奶那张伴随着我30多年的照片,我也在很多场合讲过自己寻找奶奶娘家亲人的故事,讲述在追寻道路的坚守。在愿望实现的那一天,我要在爷爷奶奶的天堂纪念馆点上一束电子清香,告慰亲人的在天之灵!

- 暂无评论!

- 发表评论文章评论(共0条)